|

|||||||||||||||||||

| ■実った「乗って残そう運動」JR可部線(広島支社内)、再生の道を選択 |

|||||||||||||||||||

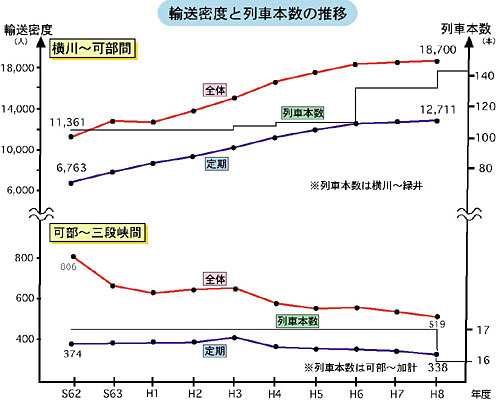

| JR西労組は、JR西日本エリアで約50%を占める地方ローカル線の活性化を求めて、本部・各地方機関に「地域活性化対策委員会」を設置、過疎化やモータリゼーションの進展で斜陽化しつつある地方鉄道の再生運動を進めている。 平成10年9月、広島支社内のJR可部線の一部区間(可部〜三段峡間46.2km非電化区間)は年々利用が減少し、会社は「平成12年春にバス転換」の方向性を明確にした。 県をはじめ地元自治体や利用者は廃線・バス転換を危惧。 JR西労組とともに(国鉄時代のような)かつての反対のみの運動から「乗って残そう可部線運動」を展開することとした。地元では対策協議会などを設置、運輸省やJR西日本への存続陳情をはじめ、廃線対象駅にはさまざまな横断幕・懸垂幕がかざされ、自治体では可部線利用へ運賃助成や無料送迎バスの運行など「地域と鉄道の再生運動」は盛り上がりを見せた。 |

|||||||||||||||||||

|

廃線・バス転換が提示された背景と現状などは次の通り。

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| JR西日本は、鉄道事業法の改正(規制緩和による原則参入と撤退の自由)とともに、地元自治体・対策協議会・利用者などの意向を踏まえて、「平成12年11月1日から同13年2月12日の104日間」を増発・延長ダイヤとして試行運転を実施し、この間の利用を見極めて判断することを公表した。 新ダイヤは、朝と夜3本の増発・延長と、夕方の接続改善や休日往復運転など、以前と比較すれば通勤や観光利用を促進するダイヤとなった。 JR西労組はこの間、団体交渉はもとより、2度にわたる「可部線体験ツアー」を約500名規模で開催、広島地本では利用チラシ作成と配布、協議会などとの折衝を展開した。 「可部線がつなぐ映画祭」「乗って残そう可部線駅伝」「がんばれ!かべせん音楽の鉄人コンサート」「可部線利用でやまなみ文化祭」「井仁の棚田ツアー」などは存続に向けて行なわれたイベントのほんの一例。この試行期間での自治体・協議会などの利用促進イベントは実に60回を上回った。 平成13年3月20日、JR西日本は104日間の試行運転を終えて、その結果と今後の方向性を説明「さらに(平成13年4月から)1年間の利用状況を見極めたい」との見解を引き出すにいたった。 試行期間の利用状況は、廃線基準である輸送密度800人/日に対して759人。 800人には僅かにおよばないものの、平成11年度実績の421人を大きくクリアすることとなった。 JR西日本は「試行期間の輸送密度からすれば、基本的にバス転換の判断」としつつも、JR西労組からの「地元要望を踏まえて性急な判断は避けるべき」との強い申し入れや、地元自治体などからの要望を受け「年度単位でより詳細に見極め、継続的な利用が可能かどうかを検討する」との見解を表明、試行期間の利用実績がバス転換に「待った」をかける形となった。 試行機関の利用実績などはこの通り |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| 「乗って残そう運動」は大きな成果を引き出した。しかし、これからの活動が真価を問われることとなる。JR西労組は、地域活性化対策委員会などで中期スパンに立った活性化対策を検討し、行政・沿線自治体や公共施設・団体、利用者と一体となった運動を展開することとしている。 JR西労組が同日公表した「中央執行委員会見解」は次の通り。 |

|||||||||||||||||||

[ JR西労働組の組織概況 | News ! | JR西労組の政策 | 交渉関係|組合員福祉 ] [ 機関紙コーナー | 青年女性委員会かわら版 | JR西日本グループ労働組合連合会 ] [ イベントスケジュール | リンク ] |

|||||||||||||||||||